이미지 확대보기

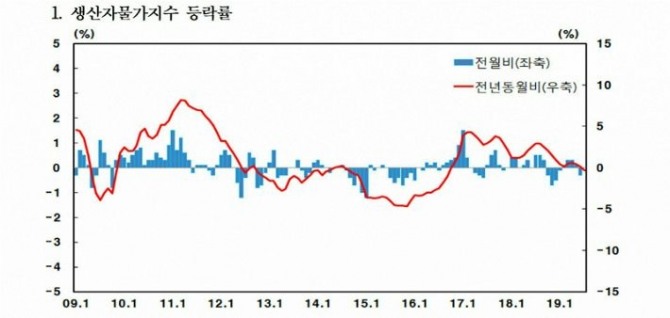

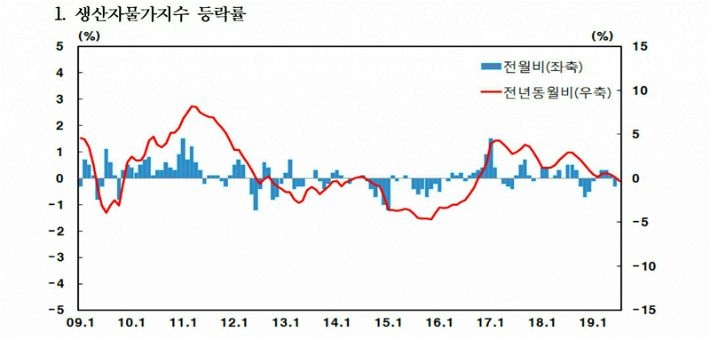

이미지 확대보기22일 한국은행에 따르면 지난달 생산자물가는 103.55로 전월과 비슷한 수준을 유지했지만 지난해 7월과 비교해서는 0.3% 내렸다. 생산자물가지수가 전년 동기 대비 하락한 것은 2016년 10월(-0.1%) 이후 2년 9개월 만이다. 통계청이 발표한 7월 소비자 물가지수도 104.56(2015=100)으로 소비자물가 상승률이 7개월 연속 0%대에 머물렀다.

미중무역전쟁과 일본 수출 규제 여파로 제조업계도 하방 압력을 받고 있다 7월 ‘기업경기실사지수(BSI)’에 따르면 제조업의 체감경기를 보여주는 업황 BSI는 73으로 전월 대비 2포인트 하락했고, 다음 달 전망도 전월 대비 4포인트 하락한 71로 나타났다. 7월 기업 체감경기가 중소기업 및 내수 기업을 중심으로 큰 폭으로 하락했다. 경제 심리지수도 올 들어 가장 낮은 수치를 기록했다.

정부는 이런 우려에 선을 긋고 있다. 통계청은 "디플레가 아니라 디스인플레이션(디스인플레)"이라며 “총체적 수요 감소에 따라 물가가 하락하는 것이라기보다는 기후변화와 석유류 (유류세) 인하 등 외부요인, 집세와 공공서비스도 정책적인 측면이 반영된 것”이라고 진단했다.

한국은행 관계자는 “생산자 물가가 마이너스가 나왔다고 해서 다음 달 소비자 물가에 영향을 준다고 보기에는 어렵다”고 설명했다.

오는 30일 금융통화위원회를 앞두고 있는 한은 입장에서는 미중무역과 일본 무역 규제 등 여파로 경기가 급격히 악화될 경우 현재 기준금리 1.50%에서 추가 금리 인하를 단행할 가능성이 높다는 전망이 나오고 있다. 내수가 이미 크게 둔화된 상황에서 한 차례의 금리 인하로는 통화정책 기대감을 찾기 어렵다는 인식에서다. 다만 기준금리 인하가 어렵게 잡은 가계부채 증가세와 원화 가치 하락을 부채질할 수 있다는 점은 부담 요소다.

이유나 KDB미래전략연구소 연구원은 “올해 2분기 기준 국내 적정 기준금리는 0.9%로 추정된다”며 내년까지 기준금리가 2회 인하될 가능성이 높다고 내다봤다.

이주열 한은 총재 역시 지난 7일 정부와 긴급 거시경제금융회의를 가진 뒤 "상황 변화에 따라 필요하다면 통화정책적 대응을 고려할 수 있다"고 추가 금리인하 가능성을 열어뒀다. 앞서 1.5%로 기준금리 25bp 인하가 결정된 지난달 18일 금융통화위원회에서도 세계경기 위축에 대한 대응 필요성이 강조됐다.

한현주 글로벌이코노믹 기자 han0912@g-enews.com

![[초점] 트럼프와 갈등 머스크, ‘신당 창당’ 공언…美 정치지형...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=20250703101302001499a1f3094311109215171.jpg)